MAPAS DE SEXO Y REVOLUCIÓN

Por Germán Garrido

Fuentes: Archivos Desviados - Moléculas Malucas

El Frente de Liberación Homosexual argentino nacía —hace

cincuenta años— como un espacio de libertad y pertenencia, desde el cual se

idearon grandes proyectos emancipadores. Germán Garrido homenajea al FLH,

trazando posibles mapas de la liberación homosexual a partir de retazos de historia

y de sueños dispersos entre panfletos y boletines de la época.

Por Germán Garrido

Fuentes: Archivos Desviados - Moléculas Malucas

Agradecemos al CeDInCI por

el material de archivo de la Revista Somos y por su labor en la preservación

del patrimonio documental y cultural de las izquierdas latinoamericanas.

“Una vez, alguno de nosotros soñó con un lugar. Era un

lugar abierto, espaciado. Había una avenida que se llamaba LIBERTAD”: así

empezaba el editorial en versos del primer número

de Somos (1973), periódico del Frente de

Liberación Homosexual (FLH) argentino, aquella federación de grupos radical y

pionera en Latinoamérica y el mundo que estos días cumple su 50

aniversario.

Ese espacio de libertad solo podía ser un sueño para una

revista que se veía obligada a circular clandestinamente por bares, fiestas y

algún que otro audaz kiosco de Buenos Aires y que, poco tiempo más tarde, con

el recrudecimiento de la represión en el ocaso de la primavera camporista,

debió consignar el domicilio de una organización hermana de Nueva York para

recibir cartas de locas que quizás vivían a tan solo unas cuadras.

En otro número de Somos Néstor

Perlongher recuperaba esos oníricos espacios de la liberación en su primer

poema alguna vez publicado, “En defensa de los homosexuales de Tenochtitlán y

Tlatelolco”. En sus versos, hombres que “se acarician en los baños”

sueñan con “bellas extrañas islas inexistentes subjuntivas” y se mimetizan con

aves exóticas que por la noche consiguen escapar de un triste cautiverio. El

poeta mismo se convierte ahí en uno de esos pájaros liberados, ya que con una

singular mirada aérea va sobrevolando istmos, desfiladeros, “acantilados de

Escocia”. Poco a poco vemos configurarse, así, un singular mapa de la

liberación que, de alguna manera, prefigura las cartografías deseantes que

lo ocuparán años más tarde como teórico queer avant la lettre y

como poeta neobarroco (léanse su introducción a Caribe Transplatino,

su Austria-Hungría o Parque Lezama para

comprobar su pasión por geografías

exóticas donde despuntan sexualidades y comunidades nuevas).

Nada mejor para homenajear al FLH en su aniversario que

trazar otros posibles mapas de la liberación homosexual, hechos a partir de

retazos de historia y de sueños dispersos en panfletos y boletines de la época.

Para ello seguimos, como no podía ser de otra manera, el viejo dictum de Oscar

Wilde según el cual “un mapa que no incluya la utopía no merece ser observado”.

Sur

El primero de estos diseños cartográficos nos lleva

al sur del continente americano, y no al norte donde años más

tarde la furia trava de negras y latinas tomaría revancha a piedrazos contra

agentes policiales en el bar Stonewall del West Village neoyorquino. Nos

situamos en la zona sur del conurbano bonaerense para luego

entrar en la capital, donde se congregan escritores homosexuales de la órbita

de la revista Sur, y finalmente damos una nueva vuelta por

Avellaneda y aledaños, es decir: más sur.

Lomas de Zamora fue el barrio donde, en 1967, el

militante sindical Héctor Anabitarte se reunió con otras locas de clase

trabajadora como Luis Troitiño para dar inicio a la primera agrupación

militante homosexual latinoamericana de la que se tenga registro. En un

conventillo de Lomas, entonces, y en la casilla de un guardabarreras de Gerli

próxima a una villa (“cuando pasaba el tren, cada quince minutos, nos

agachábamos”, cuenta Anabitarte), entre otros espacios improvisados, comenzaron

a confluir los homosexuales de aquellos sures bonaerenses que años antes habían

migrado desde Tucumán, Santiago del Estero o La Rioja (porque el mapa de la

liberación homosexual en Argentina responde, en parte, al de la migración

interna que en las décadas inmediatamente previas había propiciado el caldo de

cultivo del primer peronismo).

Autodenominados “homosexuales de Buenos Aires”,

Anabitarte y compañía se ocuparon de reclutar a otras locas sueltas por los

barrios y comenzaron a forjar un espacio de pertenencia (como el espacio que

más tarde soñó Somos) desde el cual lucharon contra los infames

edictos policiales, mediante los cuales se detenía y vejaba homosexuales a

diario, y se dirigieron a los mass media de su tiempo

procurando torcer ese sentido común anti-homosexual al que abonaban por

costumbre y deporte. Con ese propósito Anabitarte y compañía publicaron su

primer boletín, denominado Nuestro Mundo en posible alusión a

un ambiente compartido pero también —a juzgar por las noticias

internacionales que cubrían sus páginas y extendiendo aquella pasión

cartográfica que nos interesa— al planeta entero: este mundo era también nuestro.

Gracias a las averiguaciones de

historiadores como Juan Queiroz y Javier Fernández Galeano sabemos

que, en 1971, el Frente nació, tal como lo conocemos, en un departamento del

barrio de Once, por intermediación del poeta tucumano Juan José Hernández

—allegado a los editores de Nuestro Mundo pero, también,

pareja del prestigiado secretario de redacción de la revista Sur José

“Pepe” Bianco— cuando miembros de aquel grupo del Conurbano unieron fuerzas con

otro, Profesionales, conformado por nada menos que Manuel Puig y otros

intelectuales de renombre como Juan José Sebreli y Blas Matamoro, quienes

también habían sabido integrar cenáculos como el de Victoria Ocampo.

El mapa que traen consigo estos intelectuales es el de un

entramado cosmopolita que, en su afán de integrar más o menos imaginariamente a

la Argentina al “mundo” (parte de Europa occidental y algunos otros pocos

países), había promovido el feminismo en suelo local a través de la difusión de

autoras como Simone de Beauvoir y Virginia Woolf e, incluso, había

llegado a importar ciertas infamias con tufillo queer de Jean Genet. Un

dato para confeccionar nuestros mapas: Sebreli, que además había

participado en Contorno y ensayado su heterodoxia marxista en

obras de sociología novedosas, atribuye a la revuelta de Stonewall un impacto

decisivo sobre la experiencia argentina y, aunque muchos otros exmiembros del

FLH lo contradigan, sostiene que el Frente de Liberación Homosexual argentino

modeló su nombre en base al Gay Liberation Front neoyorquino.

El tercer grupo en integrar el Frente nos devuelve a la

zona sur; más específicamente, a la casa de Néstor Perlongher, en el barrio de

Avellaneda, donde esta loca revoltosa apodada La Rosa (por Luxemburgo) y para

ese entonces militante trotskista, se reunía con Sergio Pérez Alvarez y otres

estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras. La contribución de este

grupo, que más tarde pasó a autodenominarse Eros, acabó por imprimir en el

Frente sus ideas más vibrantes —muchas de ellas cultivadas en grupos de

reflexión autogestionados por estudiantes de sociología, psicología y letras de

la UBA— y, a pesar de que promovió el carácter horizontal del FLH, copó sus

filas y hegemonizó su dirigencia.

Estes estudiantes, la mayoría de primera generación y

muches también oriundes de Zona Sur y aglutinades en torno a “la academia”

porteña, también extendían vectores de conocimiento provenientes del Norte

global, ligados en este caso a las contraculturas y la Nueva Izquierda (Kate

Millet, Shulamith Firestone, Herbert Marcuse, Wilhelm Reich), y dieron

lugar a un diálogo fructífero con agrupaciones feministas de la época como

el Movimiento de Liberación Feminista, la Unión Feminista Argentina e

incluso con el grupo de lesbianas Safo, que aunque pequeño y de más bajo

perfil, también integró el Frente.

Hablando de espacios de libertad alguna vez soñados,

según el historiador

Patricio Simonetto, un grupo de estudiantes del FLH planearon hacerse de un

bar donde activistas homosexuales, lesbianas y feministas pudieran socializar y

mantener sus debates teórico-políticos. Pero como sucede en aquel primer

editorial de Somos cuando los soñadores abren los ojos y

enfrentan la dura realidad, en un contexto de razzias policiales y comandos de

moralidad, este proyecto de proto-bar LGBTIQ quedó en la nada.

La Internacional del Pecado

“Homosexuales del mundo, uníos” arengaba un boletín del

grupo Profesionales para fines de 1971. Y es que un segundo mapa de la

liberación homosexual argentina debe conectar a Buenos Aires no solo con

provincias del “interior”, siguiendo los itinerarios migrantes de sus miembros,

sino también situar a la capital argentina como uno entre varios nodos en una

red que va hacia países del “exterior” y que Somos bautizó “La

Internacional del Pecado”, pervirtiendo las declaraciones homofóbico-paranoides

de un oficial militar de turno.

Como demuestran propuestas historiográficas actuales, el

llamado liberacionismo homosexual, gay y lésbico de los setenta debe ser

pensado como un entramado transnacional por el que circularon ideas,

estrategias activistas y afectos de una ciudad a otra, tanto

intra-Latinoamérica como de un lado y otro del océano Atlántico y del río

Grande/Bravo. Un fantasma, el del radicalismo homosexual, recorre América

Latina y se materializa en iniciativas activistas como el Frente de Liberación

Homosexual y la agrupación lésbica Oikabeth de México, el Movimiento de

Liberación Homosexual de Colombia, la revista Entendido de

Venezuela, la Comunidad de Orgullo Gay de Puerto Rico y el grupo SOMOS de

Brasil —influido por Perlongher como

cuenta Cecilia Palmeiro—, entre otros, que a la vez conspiran junto al

enorme movimiento gay de Estados Unidos y agrupaciones de Francia, Italia,

Portugal, Cataluña...

En mapas

interactivos publicados recientemente por Moléculas Malucas,

Javier Fernández Galeano y Santiago Joaquín Insausti trazan el recorrido de

cartas que volaron de Buenos Aires a Nueva York, México, Madrid, San Pablo y

Puerto Rico y viceversa extendiendo y solicitando apoyos, notificando

iniciativas en suelo local, urdiendo encuentros y otras intrigas

internacionales.

La tradición del internacionalismo socialista que traen

consigo militantes de formación sindicalista como Anabitarte o entrenades en la

política universitaria como Perlongher y otres del grupo Eros se pone al

servicio de necesidades estratégicas que varían a la par de la coyuntura local.

Como se evidencia en infinidad de cartas de y a “hermanos y hermanas” homosexuales

“del mundo” publicadas en Somos, cuando la censura y la persecución

van en aumento urge encontrar aliades en otras partes del mundo y denunciar

desde abusos hasta amenazas de exterminio: en 1975 un editorial de El

Caudillo, infame pasquín de la ultraderecha peronista, llamaba a “acabar

con los homosexuales” y no se refería a socializar orgasmos.

Pero antes de eso, cuando en la inminencia del tercer

gobierno peronista el FLH aún guardaba esperanzas de llegar a influir en

sectores dirigenciales e incorporar la agenda homosexual en el proceso

revolucionario que —se suponía— Perón llevaría adelante, en julio de 1973

publicaron un periódico titulado sencillamente Homosexuales que

fue estratégicamente distribuido entre diputades, senadores y militantes del peronismo

de izquierda y también traía importantes noticias “de afuera”.

En Estados Unidos, uno de los líderes clave de las

Panteras Negras, Huey Newton, llamaba a aunar fuerzas con los movimientos de

liberación de la mujer y homosexuales. La política coalicional de los hermanos

militantes del norte podría servir de ejemplo para integrar la revolución

(homo)sexual en la revolución social en el seno del utopismo peronista tan

característico de esa época.

Sin embargo, este mapa de la liberación homosexual en clave

internacionalista resulta incompleto si no traemos a cuento un tercer y último

mapa, que es a la vez un mapa de la nación (ya que la liberación homosexual se

subsumía y adscribía a la llamada liberación nacional) y un

mapamundi donde las ex colonias —aquel llamado tercer mundo— se encontraba en

pie de guerra (mundial) contra el dominio y la expoliación ejercidos por los

países blancos y ricos.

Tercer Mundo, Liberación Nacional y Liberación Homosexual

Cuando pensamos en el liberacionismo homosexual, solemos

evocar las llamadas teorías de la liberación del deseo: aquel maridaje queer

entre Freud y Marx que, en la pluma de Wilhelm Reich o Herbert Marcuse y otres

teóriques que circulaban entre la juventud contracultural de los sesenta y los

setenta, abogaba por una sociedad menos represiva para con sus propios impulsos

eróticos.

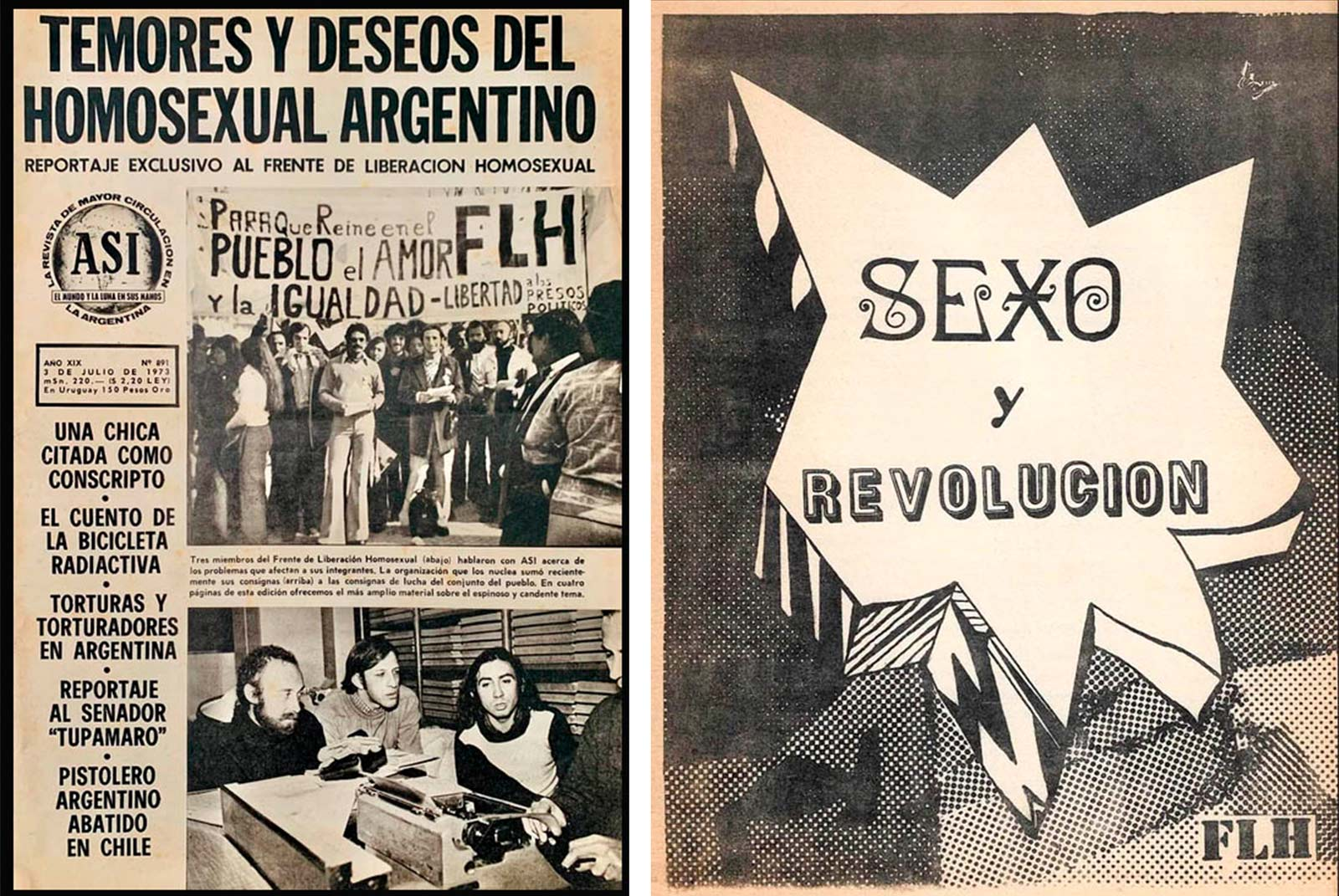

El emblemático manifiesto “Sexo y revolución” del FLH,

aparecido en 1973 y del cual toma su título el

flamante documental sobre el Frente de Ernesto Ardito, es una fiel

expresión y una original reelaboración de estas ideas en su diatriba contra la

familia heteropatriarcal burguesa entendida como fábrica de sujetos que

integrarán el régimen de explotación capitalista.

La liberación de los impulsos sexuales más allá de su

función procreadora, argüían, conseguiría desmontar el orden social basado en

el trabajo enajenado y, por tanto, cualquier revolución que no contemplara

cuestiones de género y sexualidad sería incompleta y estaría condenada a recaer

en nuevas formas de opresión y violencia.

Pero aquellos ideales de liberación (homo)sexual no se

componían solamente de la liberación de energías libidinales según relecturas

freudo-marxistas sino que en ellos resonaba, también, y con mucha fuerza, la

liberación de los pueblos y la causa por la liberación nacional llevada

adelante por las luchas antiimperialistas y los procesos de descolonización

que, desde distintas partes del mundo, marcaban el pulso de la época.

Retomando el viejo debate acerca de la influencia que el

Gay Liberation Front, surgido en 1970, pudo haber tenido en la elección del

nombre del Frente de Liberación Homosexual argentino, fundado al año siguiente,

cabría acotar que, en última instancia, ambos frentes son deudores del Vietcong

o Frente Nacional de Liberación de Vietnam y el gran impacto que esta y otras

gestas emancipadoras tuvieron sobre los imaginarios e idearios

(tercermundistas) de la izquierda de ese tiempo. En la reivindicación por la

autodeterminación de los cuerpos se oye el eco de la autodeterminación de los

pueblos.

Al menos durante sus primeros años, el mapa de la

liberación homosexual en Argentina coincidió con el de una nación que vivía su

propio proceso de liberación: “La fuente de inspiración doctrinaria del

Frente es su integración con los movimientos de liberación nacional y social

que funcionan en el país”, afirmaba uno de los primeros documentos del FLH, la

“Declaración del Frente de Liberación Homosexual a la población de Buenos

Aires”, de noviembre de 1971. Perlongher y otres miembros de Eros buscaban aliarse

con ciertos sectores de la juventud peronista que, en un primer momento, se

mostraron receptivos ante sus demandas y a quienes veían encaminados a jugar un

papel clave en un tercer gobierno peronista que, según se creía, llevaría

adelante la tan mentada liberación nacional/social que el FLH pretendía,

también, sexual.

Lejos de implicar una disyuntiva entre los ámbitos de

acción nacional o internacional, esa llamada liberación nacional formaba parte

de un proyecto de alcance geopolítico, en clave internacionalista-socialista y

en tándem con las luchas de emancipación de los países del “tercer mundo”: la

liberación sexual será “una conquista ilusoria”, sostenía el FLH en esa misma

“Declaración…”, si no se acaba con “la opresión de una clase sobre otras” y “de

algunos países sobre otros”.

Era el auge de la mirada tricontinental

(África-Asia-Latinoamérica) del socialismo en expansión a partir de la

Revolución Cubana, dotado de nuevos bríos por el ascenso de Allende en el país

vecino. Proliferaban libros, películas y agrupaciones de temática

tercermundista, del Tercer Cine que promovieron desde Argentina Pino Solanas y

Octavio Getino y se propagó por Brasil, Bangladesh, India, Líbano y Mozambique,

a los Curas del Tercer Mundo; y el mismo Perón reelaboraba su doctrina en torno

a la causa de la “liberación nacional” que a la vez integraba la lucha global

de los pueblos oprimidos del tercer mundo (Perón: La hora de los

pueblos, 1968).

En este clima de época, el mapa de la liberación

homosexual fue, también, un mapa de la liberación nacional como parte de un

esfuerzo mancomunado de pueblos que alrededor del mundo buscaban librarse del

yugo del imperialismo y el colonialismo. De ahí que, mientras que a menudo el

FLH mostraba aprensión a la hora de citar experiencias del liberacionismo

gay yanqui, algunos de los primeros boletines del Frente reproducen

el manifiesto “Los oprimidos no se convertirán en opresores” de la agrupación

neoyorquina Third

World Gay Revolution, conformada en 1970 por gays y lesbianas negres y

latines de convicciones socialistas y antiimperialistas que, como buena parte

de la izquierda racializada de EE.UU. de esa época, se pensaban a sí mismes

como gente “del tercer mundo” dentro del “primer mundo”.

Néstor Latrónico y Juan Carlos Vidal, dos argentinos que

habían tenido un rol decisivo en esa organización tercermundista gay de EE.UU.

recibirían la grata sorpresa de que en su país de origen se había fundado un

Frente con ideas a tono con las suyas, y años más tarde aportaron textos e

ilustraciones que retomaban su paso previo por el costado más radical y

multirracial del activismo gay y lésbico estadounidense.

El tercer mapa de la liberación homosexual/gay

corresponde, en fin, tanto con el de la liberación nacional como con un flujo

de ideas e impulsos activistas que van de Sur a Norte y viceversa, y que cobra

especial fuerza a partir de gestas que suceden en las regiones más racializadas

del planeta.

Fiestas, baños y exilios

“¿Van a dejarnos bordar de pájaros / las banderas de la

patria libre?”, escribió Pedro Lemebel en su Manifiesto. Hablo por mi

diferencia. Aun si es impensable por fuera de las utopías liberacionistas

de la izquierda de su tiempo, el FLH podría haber hecho esa pregunta y la

respuesta acabaría siendo un no alto y rotundo. Mediando 1973, Montoneros

ensayó su hoy ya tristemente célebre cántico, “No somos putos, no somos

faloperos / somos soldados de Perón y montoneros” y rehuyó cualquier posible

articulación con el FLH, a pesar de lo cual el Frente llamó a votar por Perón,

ese mismo año, “contra el imperialismo y la oligarquía” y en favor de la

liberación de “los pueblos latinoamericanos”.

Una vez en el

poder, la derecha peronista extremó la persecución contra todo tipo de disidencia

y comenzó el baño de sangre contra militantes de izquierda. Faltaban casi

cuarenta años para que un gobierno peronista respondiera afirmativamente a las

demandas de gays, lesbianas y trans, justo cuando en patios militantes se cantó

otra vez sobre el concepto de “liberación” hoy en desuso.

Pocos meses antes del comienzo de la última dictadura, el

Frente cesó sus operaciones. Un eventual cuarto mapa de la liberación

homosexual argentina debería seguir, desde entonces y por varios años, el

itinerario de activistas exiliados, y, para citar el indispensable libro

de Flavio Rapisardi y Alejandro Modarelli sobre “los gays porteños en la última

dictadura”, recalar en baños y fiestas como espacios de resistencia y, por

qué no, de aventuras aun con el trasfondo de cadáveres ausentes y

omnipresentes. Fiestas, baños y exilios no pudieron ser soporte, ya, de grandes

proyectos emancipadores pero sin duda albergaron otros sueños.

Comentarios

Publicar un comentario